[헤럴드경제=주소현 기자] “발효가 잘 된 퇴비는 산에서 나는 좋은 흙 냄새가 나요.”

지난달 24일 경기 안산시. 음식물 쓰레기가 가득 담긴 고무통이 곳곳에 놓여 있다. 사람들이 각자 집에서 가져온 음식물 쓰레기들이다.

이 곳에 모인 음식물 쓰레기는 퇴비로 만든다. 발효된 퇴비는 초보자도 한눈에 알아볼 수 있었다. 음식물의 형태는 온 데 간 데 없이 사라졌다. 대신 꼬독꼬독하게 말라 검붉은 흙처럼 보였다. 통상 퇴비라면 연상되는 독한 냄새. 신기한 건 어떤 통을 열어도 냄새가 전혀 나지 않았다.

필요한 준비물은 간단했다. 음식물을 담을 통, 발효시킬 흙이나 낙엽, 톱밥 등이 전부다. 그 뒤론 간단히 관리만 해주면 된다. 틈틈이 수분을 보충해주면서 물이 잘 빠지고 공기가 잘 통하게 2주~2개월 정도 방치하면 끝이다.

음식물 쓰레기의 마법 같은 변신. 예전이라면 흔한 풍경이겠지만, 음식물 쓰레기의 퇴비화를 접한 적 없는 기자에겐 놀라울 따름이다.

안철환 온순환협동조합 이사장은 “만져도 될 만큼 깔끔하고 땅을 살려주는 친환경 퇴비”라고 설명했다.

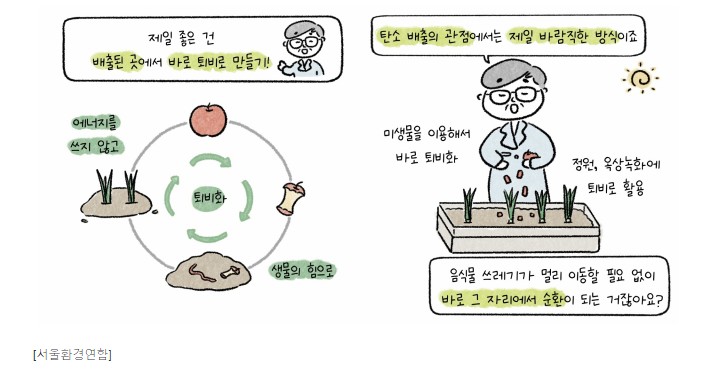

최근 쓰레기를 줄이는 ‘제로웨이스트’ 붐이 일면서 음식물 쓰레기를 줄이거나 없애려는 노력들이 늘고 있다. 그 중 하나가 퇴비화다. 간단하면서도 온실가스 배출 관점에서도 가장 바람직한 방법이다.

퇴비화에 관심을 갖는 시민들이 하나둘 늘어나면서 지난해 4~6월 서울환경연합의 음식물 쓰레기 자원순환 프로젝트 ‘도전, 음싹’에 580여명이 지원하기도 했다.

이처럼 전통적인 방식의 퇴비화가 최근 다시 주목 받는 이유는 간단하다. 내가 만든 음식물 쓰레기는 내가 없애자는 거다.

홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “음식물 쓰레기가 멀리 이동할 필요 없이 바로 그 자리에서 순환될 수 있다”며 “음식물 재활용 중에서도 온실가스 배출을 줄일 수 있는 최선의 방법”이라고 설명한다.

사실 우리나라는 음식물 쓰레기 재활용을 꽤 잘하고 있다. 음식물 쓰레기 재활용률은 2.6%(1996년)에서 92.7%(2005년)으로 10년만에 수직 상승했다. 이후 90% 안팎을 오가고 있다.

문제는 음식물 쓰레기를 재활용해 만든 자원도 남아돈다는 점이다. 음식물 쓰레기의 대부분은 사료(51%)나 퇴비(26%)로 재활용되는데, 농가가 줄어들고 가축 질병에 대한 우려가 커지면서 수요처가 줄어들고 있다. 한국환경연구원에 따르면 재활용한 퇴비나 사료가 유상으로 판매되는 비율은 12.5% 남짓이다.

퇴비나 사료로 소화하기 어려워지면서 최근엔 음식물 쓰레기를 에너지로 활용하는 방안을 추진하고 있다. 음식물 쓰레기를 바이오 가스로 만들어 자동차 연료 등으로 활용하는 식이다.

가장 중요한 건 우리가 쏟아내는 음식물 쓰레기 자체를 조금이라도 줄이는 것. 가장 확실한 처리 방법도 쓰레기 자체를 줄이는 데에 있다.

http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230406000734&ACE_SEARCH=1