5월은 원래 전통적인 인쇄 비수기다. 하지만 지방선거를 치르는 올해는 전혀 달랐다. 하루에 몇 부나 공보물을 찍냐는 기자 질문에 공보물더미를 옮기던 한 제본업체 관계자는 “24만부”라고 짧게 답했다.

지난 3월 대선에 쓰인 선거공보물은 총 4억부에 이른다. 책자형 선거공보물이 2억9000만부, 전단형 선거공보물이 1억850만부다. 이번 지방선거는 광역단체장, 광역의원, 기초단체장, 교육감 등을 모두 뽑는다. 공보물 양도 대선에 비할 수 없다. 지난 2018년 지방선거에선 총 6억4650만부 공보물이 인쇄됐다.

봉투조차 뜯지 않은 채 버려지는 선거공보물이 부지기수다. 고스란히 쓰레기장으로 향한다. 코팅돼 있는 선거공보물은 재활용도 불가능하다.

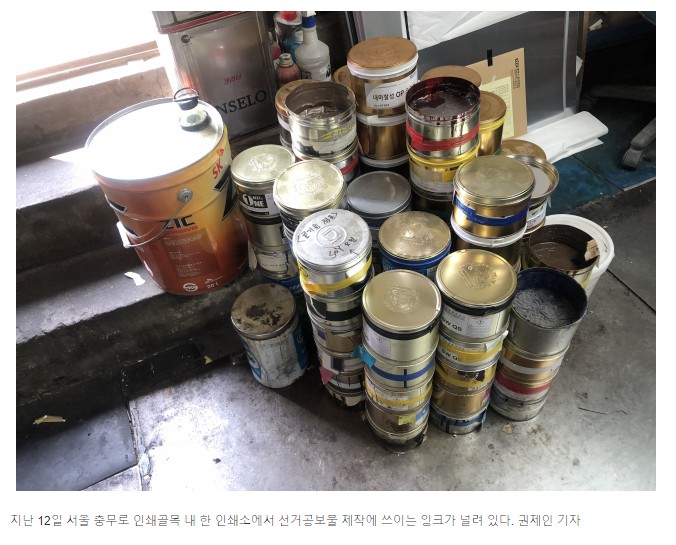

심지어 제작 과정에서 발생하는 매캐한 냄새의 주범, 잉크에 포함된 알코올은 증발하는 과정에서 휘발성 유기화합물(VOCs·Volatile Organic Compounds)을 다량 배출한다. 이는 미세먼지와 오존 발생의 원인이 된다. 오성상 신구대 그래픽커뮤니케이션과 교수(한국인쇄학회장)는 “VOCs가 광화학 스모그를 만들고 대기오염과 지구온난화를 유발할 수 있다”고 설명했다.

폐현수막, 예고된 쓰레기

현수막도 대표적인 선거폐기물이다. 중앙선거관리위원회에 따르면, 지난 2018년 지방선거 때 제작된 현수막은 13만8192개에 달했다. 이를 이어 붙이면 1382㎞. 서울과 부산을 4번 오갈 거리다. 현수막은 폴리에스터 등 플라스틱 화학섬유 원단으로 제작된다. 썩지도 않고, 소각하면 유독가스와 미세플라스틱이 대거 발생한다.

현수막 원단을 가방이나 마대 등을 제작하는 방식으로 주로 재활용하지만 쏟아지는 폐현수막에 비해선 미미한 수준이다. 환경부에 따르면, 지난 2018년 지방선거에서 발생한 현수막(9220t) 중 재활용된 건 33%(3093t)에 그쳤다.

공보물과 달리 현수막은 공직선거법상 반드시 제작해야 할 의무사항도 아니다. 그저 선거문화상 관행적으로, 경쟁적으로 만들고 있을 뿐이다. 사용 제한 규정은 오히려 역행 중이다. 2018년 공직선거법이 개정되면서 후보자는 기존보다 2배 많이 현수막을 걸 수 있다.

선거현수막 홍보 등은 미국이나 유럽에선 찾아보기 어려운 선거문화다. 사회적으로 부정적 인식이 커 오히려 정치권이 현수막 홍보를 꺼리는 탓이다.

홍종호 서울대 환경대학원 교수는 “엄청난 사회적 낭비와 환경오염을 감수하면서까지 이런 식의 선거운동을 할 필요가 없다”며 “선거비용 자체를 낮춰 변화를 유도할 수도 있지만 정치권에선 시도조차 이뤄지지 않고 있다”고 지적했다.

김형준 명지대 정치외교학과 교수는 “미국이나 스웨덴 등에선 ‘도어 투 도어’와 같은 방식의 선거운동이 활성화돼 있다. 미국은 1년 내내 선거운동을 할 수도 있다”며 “국내에선 예비후보를 등록해야만 선거운동을 할 수 있어 너무 제약이 많다. 이런 점을 개선해 유권자와의 접점을 확대해야 한다”고 밝혔다.

http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220519000845&ACE_SEARCH=1