[헤럴드경제=최준선 기자] “피자 삼발이를 빼달라고요? 배달시키시는 거면, 웬만하면 빼시지 않는 게 좋을 텐데요..”

피자를 ‘친환경’적으로 먹어보려는 시도는 처음부터 실패로 돌아갔다. 배달시킨 피자에는 늘 다리가 세 개 달린 플라스틱이 2~3개씩 꽂혀 온다. 애써 플라스틱으로 분리배출해도 재활용이 힘들다고 하기에, 피자 매장에 “피자 삼발이는 빼고 배달해 달라”고 요청해 봤다. 하지만 돌아온 것은 ‘망가진 피자를 받게 될 것’이라는 경고였다. 없어선 안 되지만 재활용도 안 되는 골칫거리, 피자 세이버를 탐구해봤다.

뭐하는 물건인데?

피자 세이버라는 명칭은 낯설더라도, 그 모습은 익숙할 것이다. 배달 온 피자 박스를 열었을 때 피자보다 먼저 손이 갈 수밖에 없는 물건이기 때문. 물론 피자 모양을 보존하기 위한 물건이겠거니 추측은 했을 것이다. 하지만 정확한 용도가 무엇일까 고민하기에는 눈앞에 피자가 기다리고 있고, 그렇게 눈 앞에서 3초 안에 사라지는 것이 피자 세이버의 운명이다. (포크 대신, 피클 찍어 먹으라고 주는 줄 알았다는 지인도 있다!)

사실 피자 세이버는 매장 직원이 경고했듯 피자 배달에 빠져서는 안 될 물건이다. 갓 만들어진 뜨거운 피자는 열기와 습기를 내뿜고, 이 때문에 피자를 담고 있는 종이 박스는 축축해지고 내려앉아 피자와 맞닿게 된다. 피자 세이버가 없다면, 피자 박스를 열 때 치즈도 함께 늘어지는 참사가 벌어지는 것이다.

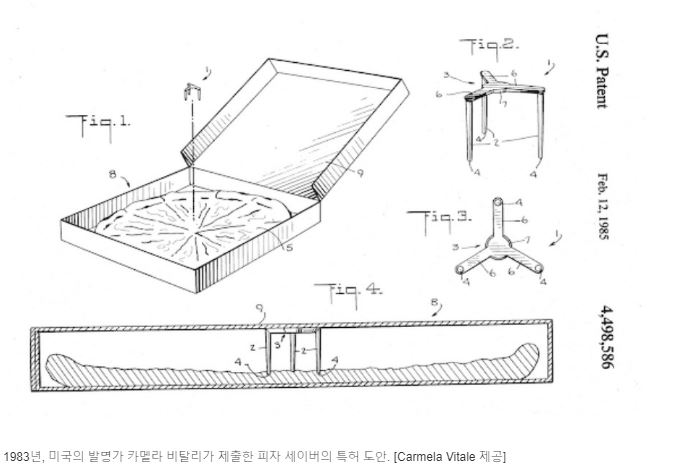

약 40년 전, 미국의 한 발명가가 해결책을 내놨다. 종이 박스가 눅눅해지더라도 피자에 달라붙지 않도록 플라스틱 받침대를 피자에 꽂아두는 것이었다. 피자를 보호한다는 의미에서 피자 세이버라는 이름이 붙었고, 모양 때문에 ‘피자 스툴’이라고 불리기도 한다.

뭐가 문젠데?

피자 세이버는 피자만 구하고, 환경은 해쳤다.

플라스틱은 겉모습은 모두 비슷해 보여도 실제로는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 등 그 재질이 다양하다. 분리배출한 플라스틱이 실제 재활용되려면 소재별로 나눠 처리돼야 한다.

하지만 가느다란 피자 세이버에 플라스틱 재질 표기가 제대로 이뤄졌을 리 없다. 힘들게 표기를 한다 해도, 순식간에 지나가는 컨베이어 벨트 위에서 그리 크지도 않은 피자 세이버를 골라내는 데 시간을 쏟는 것은 전체 자원순환 과정에서 보면 낭비일 것이다. 피자 세이버는 재활용을 포기하고 일반 쓰레기로 배출해야 한다는 결론이 나온 이유다.

국내 프랜차이즈 피자 시장의 규모는 연간 약 2조원. 한판 당 2만원이라고 어림 잡아도 1억판이 팔리는 셈인데, 대부분의 매출이 배달에서 나온다고 본다면 우리나라에서만 1년마다 피자 세이버 2억~3억개가 버려진다는 계산이 나온다. 피자 소비가 더 많은 서구권까지 고려하면, 땅에 묻거나 태워버리기에는 결코 적지 않다.

그래서 대안은?

국내선 비(非) 플라스틱 피자 세이버를 찾아볼 수 없지만, 해외에선 이미 대체품이 상용화돼있다. 가운데 홈이 나 있는 나무 조각을 서로 겹쳐 십자가형으로 조립할 수 있는 이른바 ‘생분해 피자 세이버’다. 체코 등 국가의 업체들이 온라인몰을 통해 판매하고 있다.

물론 가격은 플라스틱 제품보다 비싸다. 현재 온라인으로 구매할 수 있는 플라스틱 피자세이버는 개당 18원에 판매되고 있는데, 나무 피자 세이버는 한화 기준 개당 60원 수준이다. 하지만 한 달에 피자 1000판을 판매하는 월 매출 2000만원 매장을 기준으로 계산했을 때, 하루에 약 3000원과 조립시간 7분만 투자하면 친환경 피자 점포로 거듭날 수 있다.

아예 피자 세이버가 필요하지 않도록, 피자 박스 자체를 달리 제작해보는 기업도 있다. 지난 2019년, 글로벌 피자 프랜차이즈 피자헛은 일부 매장을 통해 생분해성 포장용기를 선보였다. 박스와 음식이 눅눅해지지 않도록 통풍 기능을 끌어올리는 동시에, 피자 박스를 겹겹이 쌓아도 뚜껑과 피자가 닿지 않도록 테두리에 완충 구간을 마련한 것이 특징이다.

http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20211220000910&ACE_SEARCH=1