[라스트포레스트 - 제주도가 사라진다]

제주 해수면 지난 55년새 23.4cm 상승

용머리해안, 알작지 등 해안 관광지 사라질 우려

식수까지 위협...해수 유입으로 몸살 앓는 용천수

한라산에선 구상나무 비롯 생태계 파괴 우려

[헤럴드경제] "천연의 절경이 훼손되는 모습이 너무너무 안타까워요."

출입금지 팻말이 붙은 서귀포시 용머리 해안. 팻말 너머로 파도에 잠긴 탐방로를 가리키며 홍인해 제주기후변화홍보관 해설사가 말했다.

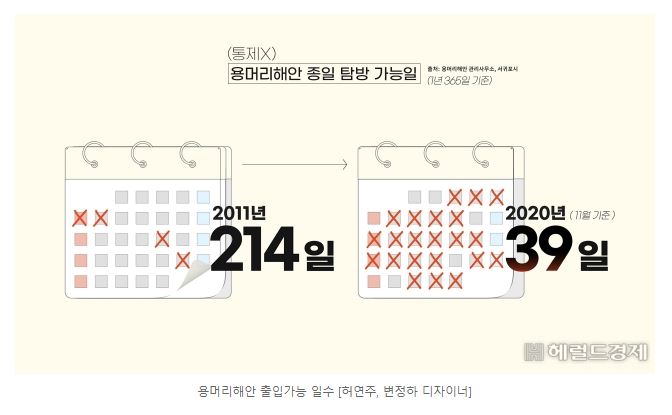

이곳 주민들은 탐방로가 바닷물에 잠기자 ‘이번 대조기(음력 보름과 그믐 무렵에 밀물이 가장 높은 때)는 유독 물이 많은가보지’라며 대수롭지 않게 여겼단다. 하지만 점점 바닷물에 잠기는 날 수가 늘어갔다. 지난 2008년에는 탐방로 위에 콘크리트를 덧씌워야만 했다. 그런데도 물에 잠기는 날 수가 계속 늘었다. 올해는 탐방로를 온전히 출입할 수 있는 날 수(1월~11월 334일 기준)가 37일밖에 되지 않았다.

홍 해설사는 "제주도는 바닷가에 마을도 명승지도 많이 있어요. 이렇게 해수면이 상승한다면 머지않아 다 잠기게 되겠죠"라며 해수면 상승이 용머리 해안만의 문제가 아니라고 설명했다.

제주도는 한반도 최남단에서 기후변화의 직격탄을 맞고 있다. 온실가스 배출이 늘면서 극심한 기후변화 현상에 시달리고 있다. 바나나, 망고같은 ‘열대과일’이 많이 자라는 수준이 아니다. 그보다 심각하다. 본래 모습을 잃는 수준이다. 전문가들이 “온실가스 배출이 점차 늘어가면 제주도가 제 모습을 잃는 것은 시간문제”라고 우려할 정도다.

제주도 저지대에서는 해수면이 상승하면서 침수 문제가 심각해지고 있다. 날씨도 점차 매서워진다. 지난 9월에는 태풍 마이삭이 큰 피해를 남겼다. 지난 11월에는 낮 기온이 26도까지 치솟는 더위가 찾아왔다. 게릴라성 폭우와 비정상적인 가뭄도 빈번하다.

헤럴드 ‘라스트 포레스트(Last Forest)’ 취재팀은 최근 제주도가 직면한 기후위기 실태를 확인하기 위해 지난 11월 직접 제주도를 찾았다.

가장 빠르게 잠기는 섬 제주

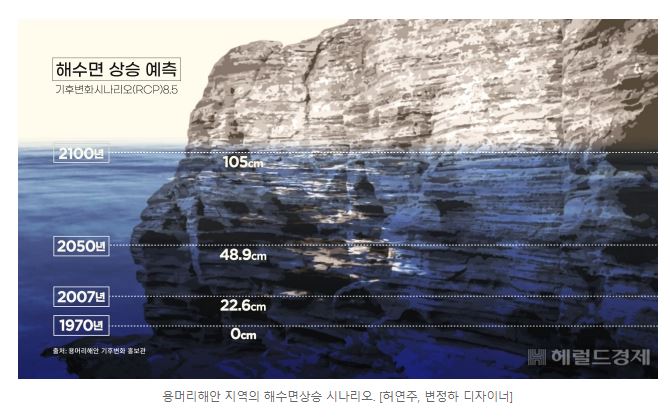

10일 해앙수산부에 따르면 지난해 제주조위관측소의 평균 해수면 높이(164.8cm)는 55년전과 비교했을 때 23.4cm 높아졌다. 해마다 약 4~5mm씩 해수면 높이가 상승하고 있다.

제주도 저지대 주민들에겐 높아지는 해수면이 숨통을 조여오는 칼과 같다. 특히 제주도와 서귀포 중심부 ‘오래된 해안가’ 마을이 해수면 상승에 취약하다. 이들은 다른지역보다 지대가 낮다. 대조기와 태풍 피해가 한꺼번에 덮치는 여름이면 마을 일대는 침수로 쑥대밭이 된다. 태풍이 오지 않는 평소에도 대조기면 해안길까지 물이 차오른다.

제주시의 동한두기마을, 외도와 내도 일대가 대표적이다. 강종수(56) 동한두기 마을회장은 “비가 오면 마을 내 67가구 중 20가구는 물에 잠긴다”면서 “새로 집짓는 주민한테는 침수대비해서 50cm씩 집을 높여 지으라고 말할 정도”라고 우려했다.

지난 8월 말에서 9월초 께, 제주도를 강타한 ‘대형 태풍’ 마이삭 때는 동한두기마을이 큰 피해를 보았다. 강 회장은 “태풍 올 것 같으면 이제 차를 마을 밖 높은지대로 빼놓는다”면서 “불편하지만 태풍와서 침수되면 차는 다 못 쓰게 되니까 어쩔 수 없다”며 한숨을 내 쉬었다.

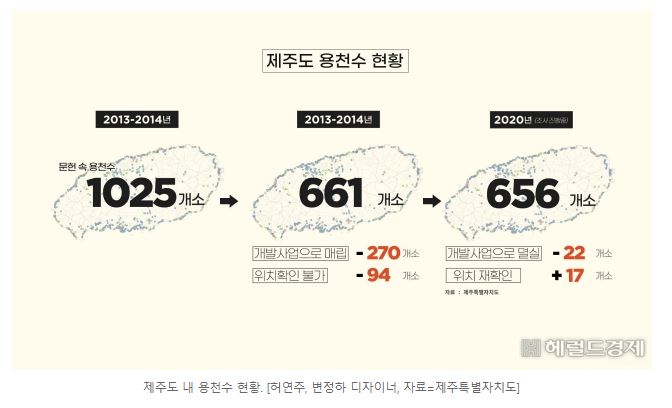

차오르는 바닷물이 삶의 터전만 노리는 건 아니다. 생존에 필수적인 식수도 비상이다. 제주도 사람들의 '생명수'라고 할 수 있는 용천수가 피해를 입고 있다. 제주연구원이 최근 진행한 ‘용천수 전수조사 및 가치보전·활용방안 마련’ 보고서에 따르면 현존하는 용천수 656개소 중 17%(111개소)는 해수면 인근에 분포한다. 기후변화 시나리오(RCP) 8.5에 따른 한반도의 해수면 상승은 2050년 40cm에 이를 것으로 예상된다. 이대로라면 이들 용천수가 아예 바닷속에 잠길 수 있다.

실제로 용천수는 해마다 그 숫자가 줄고 있다. 제주연구원의 이번 용천수 전수 조사에서 6여년 전 조사에서 확인했던 용천수 22개소가 사라졌다.

외도 용천수 인근에서 만난 토박이 김형진 씨는 "물은 계속 차오르는데, 사람이 쓸 수 있는 물은 점차 줄어드는 것 같아 아쉽다"고 혀를 찼다.

문화재도 해수욕장도 잠길 위기

해수면 상승으로 위험에 처한 것은 마을만이 아니다. 전문가들은 해수면 상승이 많은 문화재를 앗아갈 수 있다고 우려한다.

제주도 해안지역에는 많은 문화재가 분포하고 있다. 국가지정 문화재 보물 1187호 불탑사 오층석탑, 천연기념물 439호 우도 홍조단괴 해빈, 천연기념물 526호 용머리해안 등 많은 문화재들이 해수면이 상승하면 자취를 감출 것으로 보인다.

용머리해안은 특히 문제가 심각하다. 해수면 상승으로 지난 2008년 콘크리트를 덧발라 놨음에도 탐방로가 다시 잠기기 시작했다. 최근 침수일수는 300일에 육박한다.

박창열 제주연구원 책임연구원은 “제주도 해수면 상승률은 세계 평균의 두 배 가까이 되는 상황”이라며 “관광객들이 많이 찾는 삼양, 협재 해수욕장도 해수면 상승으로 가라앉을지 모르는 문제”라고 지적했다.

김정도 제주환경운동연합 정책국장도 “해안 중심으로 마을이 형성된 제주도에는 문화재도 해안 중심으로 분포한다”면서 “이들은 해수면 상승이나 이에 따르는 해일, 침식 문제에 취약하다”고 했다.

구상나무, 하얗게 죽어가다

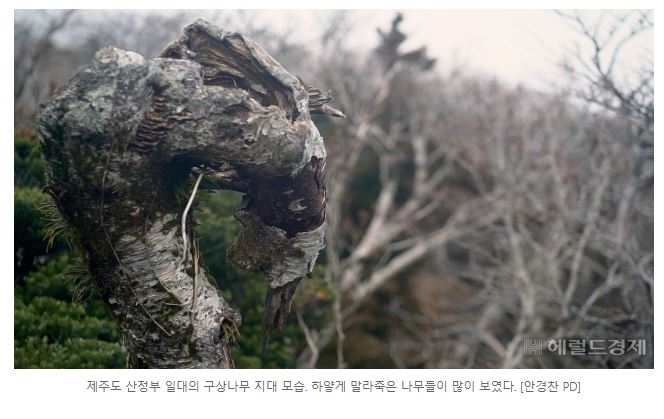

기후변화의 여파는 ‘제주도의 천장’ 한라산 정상부까지 미치고 있다. 대표적인 사례가 이곳에 주로 분포하는 구상나무다. 구상나무는 소나무과에 속한 우리나라 고유종이다. 크리스마스트리로 쓰이는 나무기도 하다. 구상나무는 한라산 해발 1400m부터 분포하는데, 기후변화에 따른 이상기후 여파로 뿌리부터 가지끝까지 하얗게 말라가고 있는 실정이다.

헤럴드경제가 지난달 18일 직접 찾은 서식지에도 말라붙은 나무들만이 즐비했다. 제주도 기온이 1도씩 올라갈 때마다 제주도의 구상나무 서식지는 위로 150m씩 이동한다. 날이 따뜻해질수록 산 위로 쫓겨난다. 산 정상까지 쫓기면, 한라산에선 자취를 감출 수밖에 없다.

비교적 저지대인 해발 1400m 지역에 있는 구상나무는 다른 수종에 자리를 뺏긴다. 최근에는 1700~1800m 지대에 있는 나무들도 죽어가는데, 지난 2012년에는 태풍 볼라벤, 2013년 극심한 가뭄이 제주도를 찾아오면서 이를 버티지 못한 구상나무들이 죽은 것이라고 한다. 전체 구상나무의 46%가 현재 고사목(죽은 나무) 상태다.

고정군 제주세계자연유산센터 생물권지질연구과장은 “제주도 지역의 기후극한값(특정 기후현상의 정도의 최대치)은 예전보다 훨씬 높은 수준으로 치솟았다”면서 “예전에는 극한값이 낮아 제주도 기후에서 살아남았던 생물들이 극한값이 올라가고, 더욱 심한 기후현상이 찾아오니 견디지 못하고 죽는 경우가 많다”고 했다.

구상나무 외 다른 고산식물들도 현재 위태로운 상황에 놓여있다. 제주환경운동연합의 지난해 조사에 따르면 현재 한라산에 분포하고 있는 특산종의 23종은 기후변화 여파로 인해 멸종할 것으로 예상된다. 눈향나무, 분비나무, 돌매화나무 등이 여기 해당한다.

기후변화는 다가올 미래가 아니다. 이미 시작된 현재의 문제다. 우리 삶의 터전은 물론 생태계까지 기후변화로 존망의 위기에 처한 상태다. 제주도는 기후위기에 둔감한 우리에게 경각심을 일깨우고 있다.

김정도 정책국장은 “남쪽에 위치한 제주도는 우리가 겪고있는 기후위기의 최전선”이라면서 “곧 한반도에 닥쳐올 미래를 대비하기 위해서라도 제주도 기후변화 문제에 귀를 기울여야 한다”고 관심을 촉구했다.

김성우·박이담 기자 / parkidam@heraldcorp.com